Votre compte a été créé avec succès !

Merci !

0

0 €

0 €

0

0 €

0 €

Total

€

Merci !

Votre compte a été créé avec succès !

Article paru dans Clinic – novembre 2024.

Marie CLÉMENT – Pratique libérale exclusive en dentisterie esthétique, Lyon

L’absence des papilles interproximales, et donc la présence de « triangles noirs » dans le sourire, est une préoccupation majeure pour les patients qui les jugent souvent très disgracieux. Leur prise en charge constitue un challenge délicat pour le praticien, souvent partagé entre un souhait d’invasivité minimale et la volonté de répondre à l’attente du patient par une technique esthétique et durable. Les procédés adhésifs actuels, via les composites ou les facettes en céramique, permettent de répondre à cette demande.

Ces dernières années, la demande esthétique des patients a augmenté de façon considérable en raison d’une sensibilisation accrue à la beauté et à l’esthétique. L’absence de papille peut entraîner des déformations esthétiques : les patients considèrent souvent que leur sourire présente un aspect disgracieux et âgé avec ces « triangles noirs ». De plus, des problèmes phonétiques sont souvent rapportés car l’espace permet le passage de l’air ou de la salive. Enfin, les patients se plaignent également de tassements alimentaires dans ces petits espaces. Cette absence de papille peut être due à une distance point de contact/crête osseuse supérieure à 5 mm ou à une atteinte parodontale avec une perte osseuse associée à une récession horizontale ou encore à un problème de forme (dents triangulaires), parfois mis en évidence post-traitement orthodontique.

L’orthodontie est une solution très intéressante car pérenne sur le long terme, mais les indications restent assez limitées, dépendant notamment de la forme des dents et de la quantité de perte de tissus. Les techniques chirurgicales de reconstruction papillaire sont plus invasives et présentent des résultats parfois difficilement prédictibles, mais aussi des indications très précises et limitées. La dentisterie restauratrice, quant à elle, permet de résoudre un nombre important de situations cliniques, et ce de façon peu ou modérément invasive via les composites en technique directe ou les facettes en céramique en technique indirecte. L’objectif de ces traitements restaurateurs, qui seront spécifiquement abordés dans cet article, est de modifier la forme externe de la dent, passant d’une forme triangulaire à une forme plus rectangulaire au niveau du contour externe en essayant de jouer au maximum sur la perception visuelle et les lignes de transition afin de garder des formes naturelles.

La réalisation de facettes en céramique est l’option la plus coûteuse et la moins conservatrice des deux car elle impose une préparation dentaire assez importante au niveau des zones proximales pour obtenir le bon profil d’émergence et une fermeture complète de l’espace interproximal. En revanche, elle sera la plus pérenne sur le long terme en matière de résultat esthétique. Cette technique est très intéressante lorsqu’il existe d’autres problématiques de forme et/ou de couleur associées. Lorsque seul le souci de « triangles noirs » est présent, la technique directe avec des résines composites offre, elle, une alternative très intéressante avec une approche esthétique, non invasive, un coût réduit et une possibilité de réintervention aisée. Seule la durée sur le long terme ne peut être assurée avec ce matériau composite.

Il existe plusieurs méthodes pour réaliser ces composites qui permettent de fermer les « triangles noirs » :

Fig 1 : Utilisation d’une matrice postérieure dans le sens inverse.

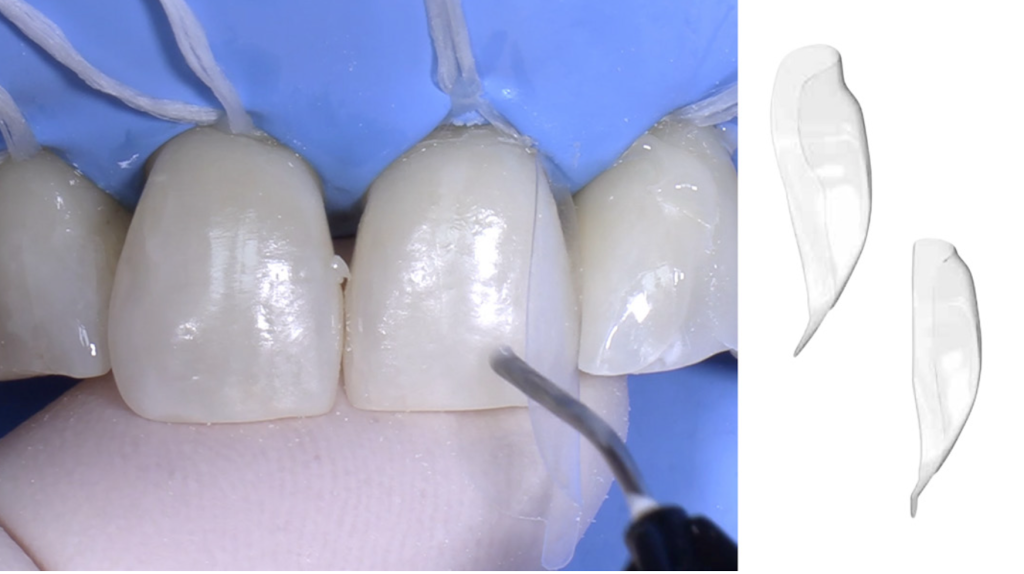

Fig 2 : Utilisation de matrices proximales prégalbées transparentes.

Un jeune patient consulte avec comme demande l’amélioration de son sourire (figure 3). En effet, il éprouve une gêne esthétique liée au petit espace visibleentre les dents 11 et 21, dû à la forme assez triangulaire de ces dernières.

La séance commence par la mise en place du champ opératoire à l’aide d’une digue Taille Médium et de Wedjet pour un multiclampage simple sur les dents 11 et 21. Pour la réalisation des composites, seul un microsablage à l’oxyde d’alumine (AquaCare) (figure 4) est nécessaire afin de nettoyer et d’éli- miner l’émail aprismatique de surface. Puis l’acide orthophosphorique est mis en place pendant 30 secondes avant d’être rincé (figure 5). Les dents sont ensuite séchées avant l’application d’adhésif (All Bond 2) qui est photopolymérisé. C’est à ce moment qu’il est possible d’utiliser les matrices sectionnelles anatomiques préformées, destinées à la restauration proximale des dents antérieures Bioclear (A103 ici).

Fig 3 : Situation initiale

Fig 4 : Microsablage à l’oxyde d’alumine 50 microns (AquaCare).

Fig 5 : Application d’acide orthophosphorique 30 secondes

Fig 6 : Résultat intrabuccal avant retouches finales

Cette dernière est positionnée en proximal au niveau du collet et glissée entre la digue et la dent. La ligature est tractée au maximum et, à ce stade, dans cette situation clinique avec un tout petit espace, seul du composite fluide (HRI Flow Micerium UD3) est placé dans la matrice qui est ensuite maintenue à l’aide d’un appui vestibulaire et palatin afin d’obtenir la forme la plus naturelle possible après polymérisation (20 secondes par face). Des excès sont souvent présents après cette étape, mais très simples à éliminer à l’aide de disques à polir de granulométrie décroissante puis de fraises multilames (Komet – denture Q – H48LQ). Le champ opératoire est déposé avant les retouches afin de faciliter cette étape (figure 6). Enfin, la restauration doit être lustrée afin d’obtenir une surface aussi brillante que l’émail naturel, ici avec les Twist Polishers (Meisinger). À la fin de la séance, le « triangle noir » n’est plus présent et le patient est ravi de la forme de son nouveau sourire (figure 7).

Fig 7 : Sourire après traitement

Une patiente consulte avec comme demande l’amélioration de son sourire (figures 8 et 9). En effet, atteinte d’une parodontite, elle a subi un traitement parodontal par surfaçages sur l’ensemble des secteurs. Le traitement a été efficace pour stabiliser la maladie, mais la patiente éprouve une gêne esthétique liée aux espaces visibles entre les dents, dus à la perte osseuse et gingivale associée. Ainsi, pour répondre à sa demande et afin d’être le plus conservateur possible, un traitement à l’aide de composites lui est proposé.

Après un relevé de teinte à l’aide de la technique des boutons, le champ opératoire est mis en place à l’aide d’une digue (Nic-Tone Taille Médium) de la dent 13 à la dent 23 (figure 10). De la même façon que pour la situation clinique précédente, seul un microsablage à l’oxyde d’alumine est réalisé avant les étapes classiques d’adhésion. Dans cette situation clinique, la quantité de tissus perdue étant impor- tante entre les dents 11 et 21, il ne sera pas possible d’utiliser uniquement du composite fluide. Un apport simple de composite de stratification (teinte dentine) est nécessaire en amont afin de diminuer le volume de résine, donc la contraction de polymérisation (figure 11). Seulement après cette étape, les matrices Bioclear Proximal A103 et DC203 peuvent être utilisées avec le composite flow (HRI Flow Micerium UD3). Après l’élimination des excès importants avec un disque à polir, la fraise sillon (Komet H97.314.010) permet de réaliser les finitions les plus précises possibles (ici sous grossissement x 6,5) au niveau sous-gingival avant brillantage (figure 12). À la fin de la séance, le diastème et les « triangles noirs » ne sont plus présents. La patiente est satisfaite de son nouveau sourire (figure 13).

Fig 8 : Situation initiale au niveau du sourire.

Fig 9 : Vue latérales du sourire initiale.

Fig 10 : Mise en place du champ opératoire avec ligatures.

Fig 11 : Application de composites de stratification entre les dents 11 et 21.

Fig 12 : Retouches juxtaposées-gingivales après traitement.

Fig 13 : Résultat final au niveau du sourire et du visage de la patiente.

Ces traitements ultraconservateurs en technique directe permettent ainsi de redéfinir de façon très simple le contour du profil d’émergence interproximal des dents antérieures afin d’obtenir une forme plus carrée et de repositionner les points de contact en cervical et donc permettre de combler les « triangles noirs », même dans des situations très avancées au niveau de la perte tissulaire (figures 14 et 15).

Fig 14 : Situation initiale.

Fig 15 : Situation finale après fermeture de 5 « triangles noirs » conséquents.

Dans certaines situations, lorsqu’il existe des problématiques de forme et/ou de couleur associées à la présence de triangles noirs, la réalisation de facettes en céramique est la thérapeutique idéale pour répondre globalement à l’amélioration esthétique du sourire sur le long terme. Nous illustrons cette thérapeutique à travers le cas d’un patient, âgé de 45 ans, souhaitant restaurer son sourire qu’il trouve disgracieux (figure 16). Il est complexé tant par la forme globale de ses dents que par la position des 22 et 23 qui masquent la lèvre inférieure. Il se plaint également des petits « triangles noirs » présents. À ce stade, du fait de la présence d’une maladie parodontale, il est capital de lui expliquer que le traitement débutera par un assainissement et une maintenance parodontale, étape qui accentuera les « triangles noirs ». Une analyse via le Digital Smile Design (DSD) (figure 17) permet de proposer le plan de traitement suivant afin de répondre à ses demandes avec une volonté de résultat sur le long terme :

Fig 16 : Sourire initial.

Fig 17 : Analyse Digital Smile Design (DSD).

Après traitement parodontal et cicatrisation des tissus, comme prévu, les triangles noirs sont devenus plus importants. Avec la présence de diastèmes ou de « triangles noirs », il existe certaines spécificités pour la réalisation des préparations pour les facettes en céramique : après un relevé de couleur et les retouches des dents 23 et 22, le mock-up sert de guide pour les préparations dentaires réalisées à travers afin de respecter le projet final et une conservation tissulaire maximale (figure 18). Un fil de rétraction est ensuite mis en place afin de protéger les tissus mous et de préparer les zones proximales légèrement en infra-gingival. En effet, cette étape est capitale afin d’obtenir l’émergence la plus naturelle possible et donc fermer ces « triangles noirs » via les facettes au laboratoire.

Fig 18 : Préparations pour facettes en cours.

Fig 19 : Dents 13 à 23 préparées pour la réalisation des 6 facettes avec localisation des marges proximales en position légèrement infragingivale.

Les clés de préparation en silicone permettent de vérifier la réduction tissulaire effectuée, et ainsi de respecter le projet prothétique (figure 19). Le relevé de couleur des préparations est ensuite transmis au laboratoire via une photo. Dans ce cas clinique, une empreinte en silicone double mélange a été réalisée (avec la mise en place d’une digue liquide en palatin afin d’éviter des déchirements de matériau dû aux contre-dépouilles) avant de remettre en place le mock-up permettant d’assurer la temporisation.

Le laboratoire a donc reçu l’ensemble des éléments pour la réalisation, ici, de 6 facettes en céramique feldspathique (laboratoire Philippe Buisson). Ce travail nécessite une maîtrise importante de la perception visuelle, des formes, du positionnement des lignes de transition et une stratification bien précise au niveau des zones proximales pour donner un aspect pas top rectangulaire aux dents qui le sont réellement dans leur forme externe (figure 20).

Fig 20 : Essayage des facettes en bouche à l’aide de la pâte Try-in.

Fig 21 : Collage unitaire sous champ opératoire.

Lors de la séance de collage, la première étape est la dépose des facettes provisoires et l’essayage des facettes en céramique l’aide d’une pâte Try-in colorée adaptée au choix de teinte afin de valider le résultat avec le patient avant le collage (Ena Cem Try-In UD1). La validation de l’adaptation est également indispensable avant d’entreprendre le collage. Dans cette situation clinique, une colle à base de composite Flow est choisie (Flow HRI UD1 Micerium). Le collage est réalisé de manière unitaire afin de ne pas infliger de contraintes sur la gencive pendant trop longtemps (figure 21). Cela est autorisé car le positionnement des facettes est simple et stable : les risques de malposition d’une facette sont donc minimes. Après mise en place du champ opératoire (digue Nic Tone épaisseur Fine) et d’une ligature autour du clamp (Hu Friedy 212 ou Hygenic B5), la facette est de nouveau essayée avant sa préparation et celle du support selon le protocole suivant :

2. Préparation de la facette en céramique feldspathique : 20 secondes sous glycérine au niveau des joints. Les excès persistants après polymérisation sont retirés à l’aide d’une lame de bistouri 12. Ce même protocole est réalisé pour chaque facette avec un essayage avant chaque collage. Une fois les 6 facettes collées, l’occlusion est réglée puis validée en statique et en dynamique et un contrôle est réalisé deux semaines après, à six mois et une fois par an (figure 22).

Fig 22 : Résultat final à 4 ans

Face aux demandes esthétiques des patients visant à masquer les « triangles noirs » de leur sourire, les restaurations en composites ou les facettes en céramique permettent de résoudre de façon rapide et prédictible un nombre important de situations cliniques, et ce de façon non ou modérément invasive avec peu ou pas de suites opératoires. Ces traitements restaurateurs sont en effet indiqués dans des situations bien distinctes :

N’hésitez pas

à nous contacter !