Votre compte a été créé avec succès !

Merci !

0

0 €

0 €

0

0 €

0 €

Total

€

Merci !

Votre compte a été créé avec succès !

Article paru dans L’Infirmation Dentaire n°39 – novembre 2024.

Renaud Noharet – MCU-PH, Université de Lyon. Exercice libéral, Lyon.

L’auteur déclare des liens d’intérêt avec Nobel Biocare en tant qu’expert digital. L’auteur déclare que le contenu de cet article ne présente aucun conflit d’intérêt.

Cet article décrit un nouveau protocole dans le cadre de l’utilisation de la navigation implantaire X-guide, à travers le cas d’un patient futur édenté complet nécessitant une réhabilitation implantaire fixée par implants avec un protocole de mise en fonction immédiate.

Le traitement de l’édenté complet par implants associé à une mise en fonction immédiate est une technique décrite depuis des décennies. Depuis, de nombreux auteurs ont cherché à simplifier le protocole avec un souhait de diminuer le temps opératoire :

– diminuer en premier lieu le temps chirurgical avec notamment des outils de chirurgie guidée statique et dynamique,

– diminuer également le temps prothétique de confection de la prothèse provisoire avec certaines évolutions récentes.

Ce dernier point d’amélioration est aujourd’hui un réel besoin, tant du point de vue laboratoire que du point de vue du patient. Le premier protagoniste souhaite simplifier la production du dispositif, mais aussi réduire le stress de la procédure (fiabiliser et rendre prédictible la prothèse provisoire livrée au praticien). Le patient, quant à lui, souhaite une diminution du temps sans dent et/ou d’attente au cabinet.

La solution de solidariser un bridge préfabriqué dans la cavité buccale du patient en fin de chirurgie est une option : réaliser cette étape reste un peu fastidieux, tant du point de vue du patient que du praticien. Elle est en effet délicate et effectuée en fin de chirurgie ; elle peut conduire à des imprécisions et/ou des difficultés supplémentaires.

Cet article décrit un nouveau protocole dans le cadre de l’utilisation de la navigation implantaire X-guide. La description de ce protocole se fera au travers du traitement d’un patient futur édenté complet nécessitant une réhabilitation implantaire fixée par implants avec un protocole de mise en fonction immédiate.

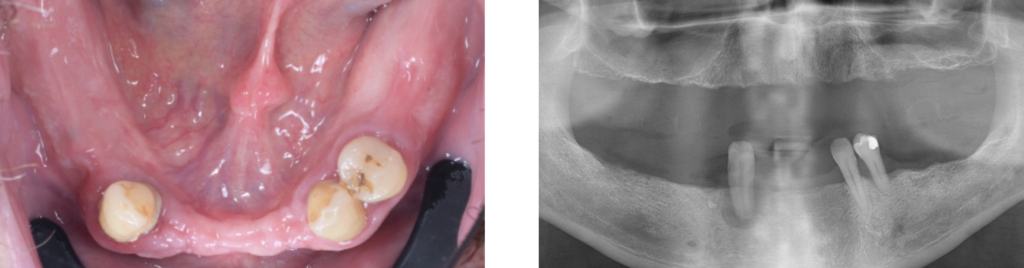

Un patient est adressé au cabinet afin de résoudre ses doléances concernant sa réhabilitation mandibulaire. Il présente un appareil amovible métallique avec crochets de rétention sur les 3 dents résiduelles (43-33-34) qui sont dans une situation parodontale avancée. La dent 43 montre une lésion osseuse majeure avec une mobilité terminale rendant très inconfortable le port de cet appareil amovible. La prothèse amovible complète maxillaire donne satisfaction à ce jour au patient (fig. 1 à 4).

1/ Vue Exobucale de la situation clinique.

2/ Vue intrabuccale de la situation clinique (vue frontale en occlusion)

3/ Vue intrabuccale de la situation clinique (vue occlusale)

4/ Orthopantomogramme initial

L’ensemble des informations nécessaires au traitement mandibulaire sont capturées par le principe du clone digital [7]. Cela donne lieu à des fichiers Dicom (par le Cone-Beam Computerized Tomography – LX Dexis®), stl (par la caméra optique – Dexis® IS 3800) et jpeg (par un boîtier Nikon® Z100 et objectif macro 100 mm) (fig. 5) qui permettent d’évaluer la situation clinique, de réaliser un diagnostic et un projet de traitement en col- laboration avec le technicien de laboratoire.

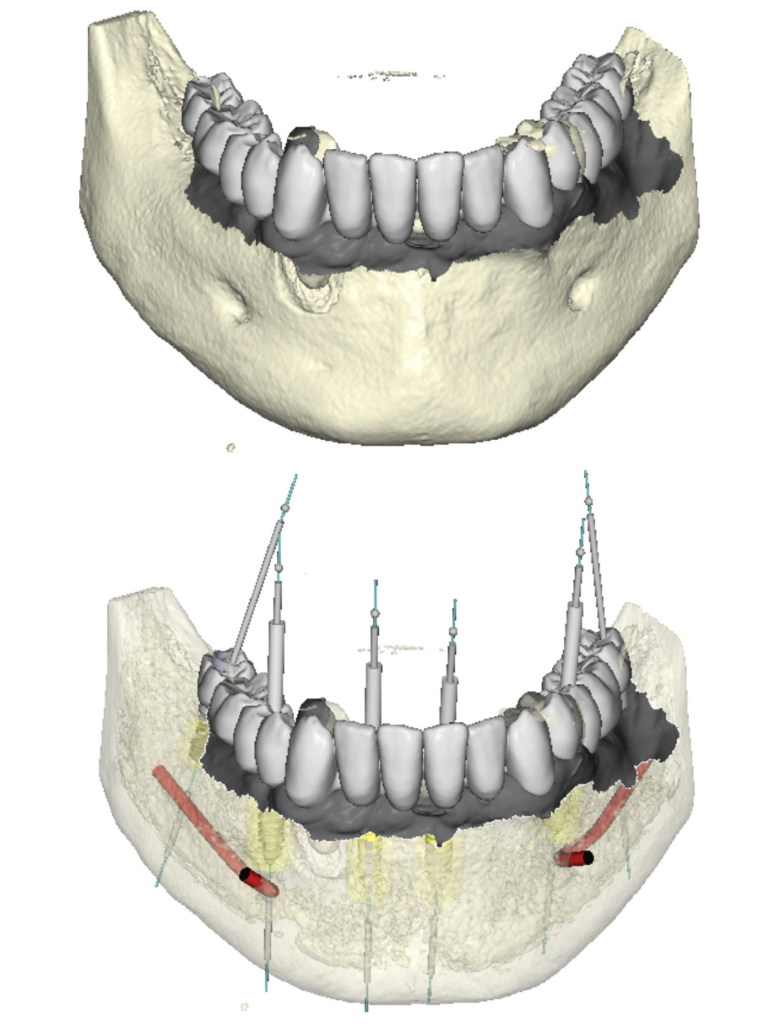

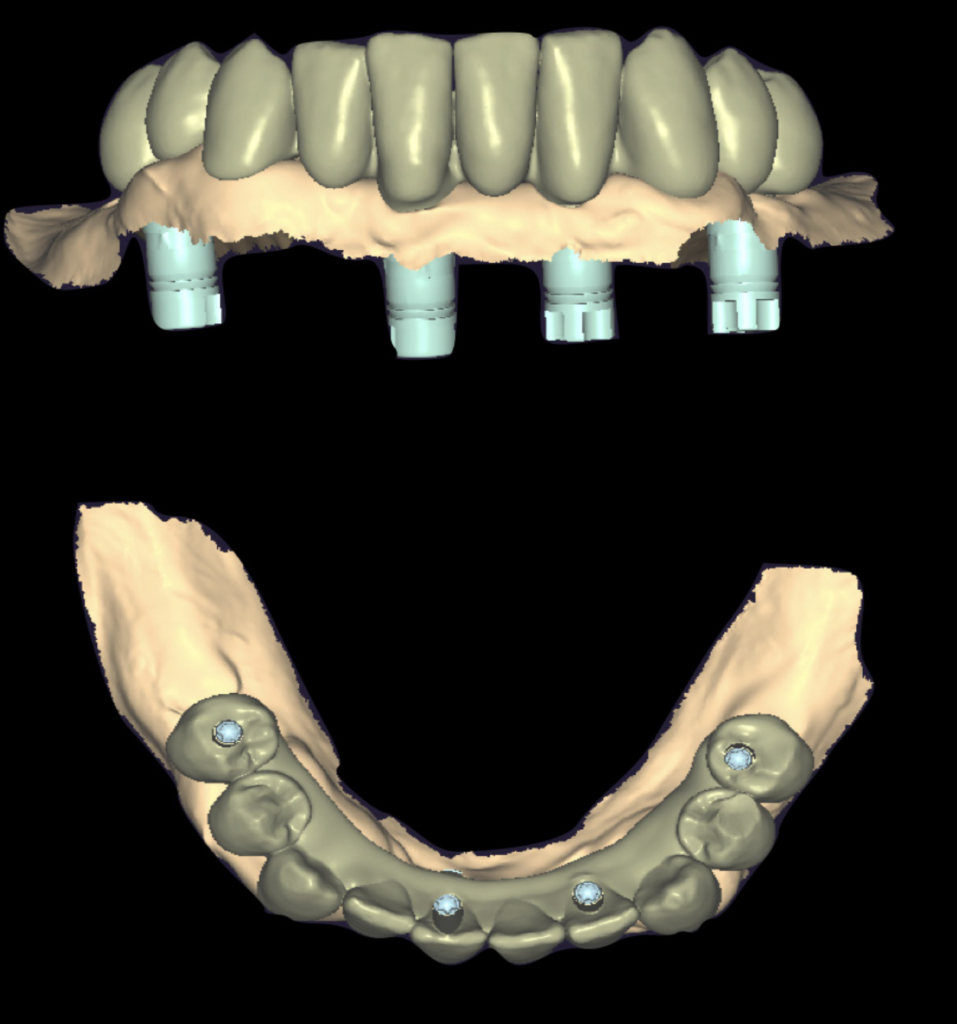

Il est décidé, via les éléments cliniques, qu’aucune modification de la position mandibulaire n’est nécessaire : le prothésiste réalise alors un montage virtuel en fonction de la crête alvéolaire et des dents antagonistes (prothèse amovible complète maxillaire) (fig. 6).

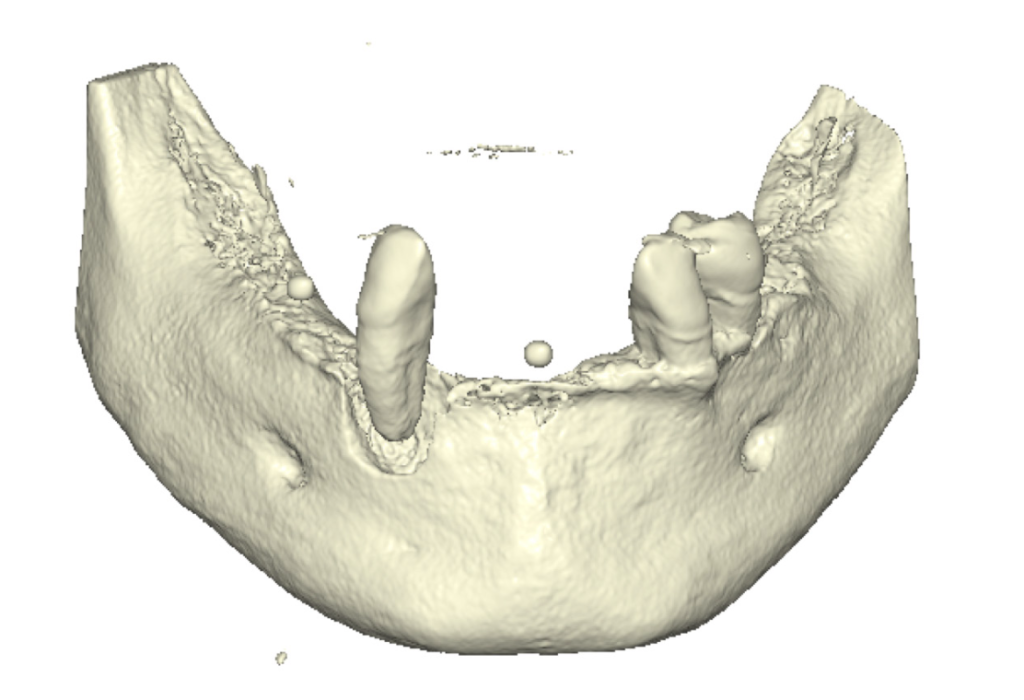

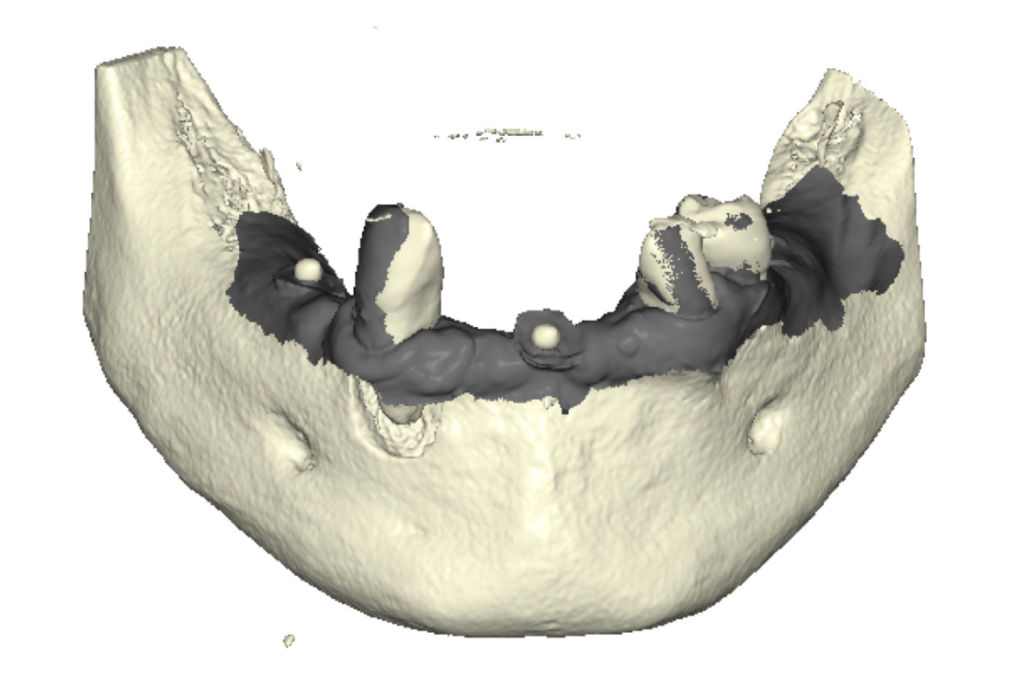

Les différents fichiers stl sont mis en corrélation avec les données Dicom dans le logiciel implantaire (DTX Studio™️ Implant – Nobel Biocare) (fig. 7 à 9). Cela est possible grâce à deux subtilités de protocoles :

– des billes radio-opaques (Suremark) collées sur la gencive du patient sont utilisées au moment de l’acquisition de l’empreinte optique, mais aussi de la radiologie tridimensionnelle. Cela permet donc de réaliser facilement une combinaison des fichiers stl et dicom par ces éléments qui sont communs et visibles sur chaque type d’imagerie et pallie ainsi le manque de points de référence identiques dans cette situation initiale,

– l’apport de l’intelligence assistée du logiciel DTX Studio™️ implant, qui permet de positionner le modèle stl du projet fourni par le prothésiste dans le même référentiel que le modèle initial stl, et ce malgré le manque de points de référence, encore une fois.

5/ Clone digital et ses trois éléments (fichiers Dicom, stl et jpeg)

6/ Projet prothétique réalisé par le prothésiste (en blanc) sur l’empreinte stl initial (en gris)

7/ Reconstruction 3D du patient avec les billes radio-opaques visibles

8/ Assemblage des données Dicom et stl grâce aux billes radio-opaques (à noter le décalage de 43 dû à sa très grande mobilité)

9/ Assemblage du projet prothétique sur les fichiers Dicom et stl préalables.

10/ Planification implantaire (6 implants)

Lorsque ces fichiers sont compilés, les nerfs tracés, six implants sont planifiés pour obtenir une réhabilitation finale transvissée de 14 dents (fig. 10). Seuls les quatre implants antérieurs seront mis en fonction.

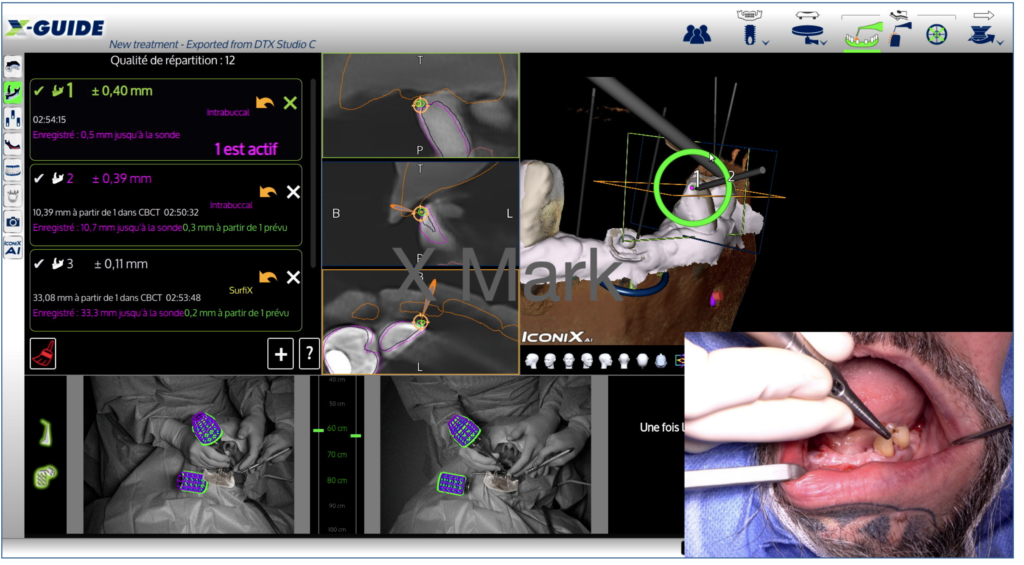

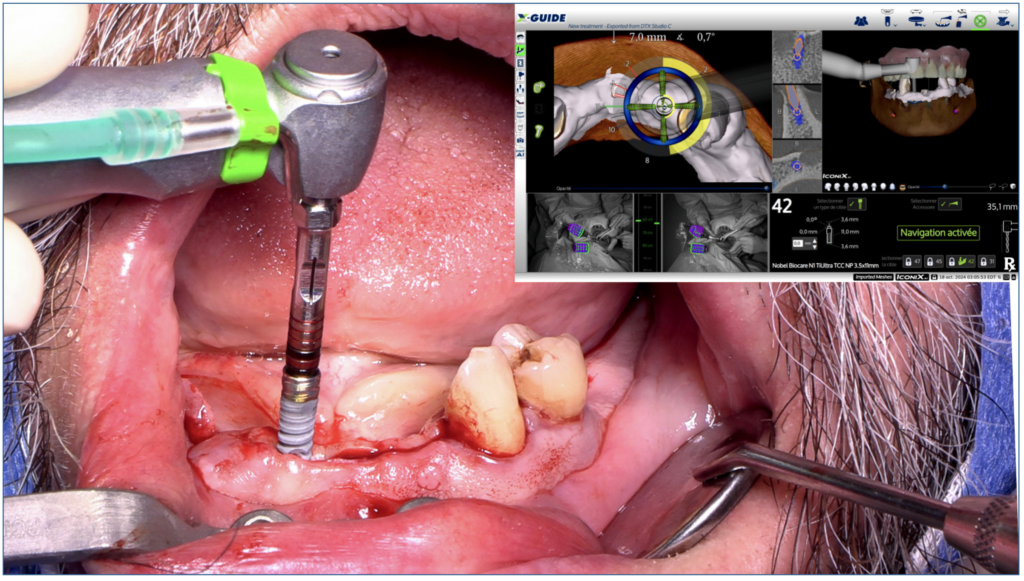

Une fois le diagnostic et la planification implantaire réalisés, la mise en pratique peut être réalisée par des outils numériques également. Ici, la chirurgie guidée, dite dynamique, a été utilisée (X-guide® – Nobel Biocare). Elle consiste en l’utilisation d’un système de triangulation de type GPS (la technologie n’est pas exactement la même, mais la similarité est utilisée comme outil pédagogique). Il n’y a pas de guide réel. Le patient et le contre-angle implantaire sont repérés par deux caméras télémétriques par l’intermédiaire de points appelés « trackers » fixés. Le tracker du contre-angle est vissé sur une bague du contre-angle. Le tracker du patient sera fixé, dans le système présenté, par l’intermédiaire d’un X-clip (bloc de résine à forme de parallélépipède rectangle comportant 3 billes métalliques). Après paramétrage des différents trackers, le suivi de la progression des forets, mais également de l’implant, se fait sur l’écran de l’ordinateur par l’intermédiaire de cibles. La main n’est pas guidée de façon stricte mais intuitive. Ce guidage virtuel aide à la reproduction des positions implantaires planifiées.

La chirurgie guidée dynamique possède des avantages indéniables dans ce type de traitement. Elle est préférée à la chirurgie à main levée grâce à sa précision dans le positionnement implantaire, sa rapidité d’exécution et finalement sa prédictibilité de résultat. Elle est également préférée à la chirurgie guidée osseuse pour son invasivité limitée au guide à appui muqueux pour sa précision non dépendante de tissus dépressibles. Enfin, cette technique permet de positionner le bridge provisoire de façon précise (en fonction de tissus durs).

Avant de débuter la chirurgie en tant que telle, un paramétrage du système de navigation (X-guide) par le protocole X mark est nécessaire. L’étape de calibration sera indispensable pour repérer ce tracker par rapport au volume osseux. En effet, il s’agira de cliquer sur des points remarquables (dentaires ou osseux) à l’écran et de venir les toucher cliniquement avec une sonde(équipée d’un tracker également). Dès lors, la machine est capable de repérer, par rapport au tracker fixé sur l’os, des points remarquables permettant donc la triangulation et la navigation. Dans le cas présent de notre patient, deux dents de référence (33 et 34) et un point osseux secteur 4 ont été utilisés (fig. 11). La chirurgie peut alors prendre place. Il s’agit de suivre la cible du système de navigation pour mettre en place les 6 implants planifiés en amont (4 implants N1™️ RP 11 mm et deux implants Branemark™️ RP 7 mm – Nobel Biocare).

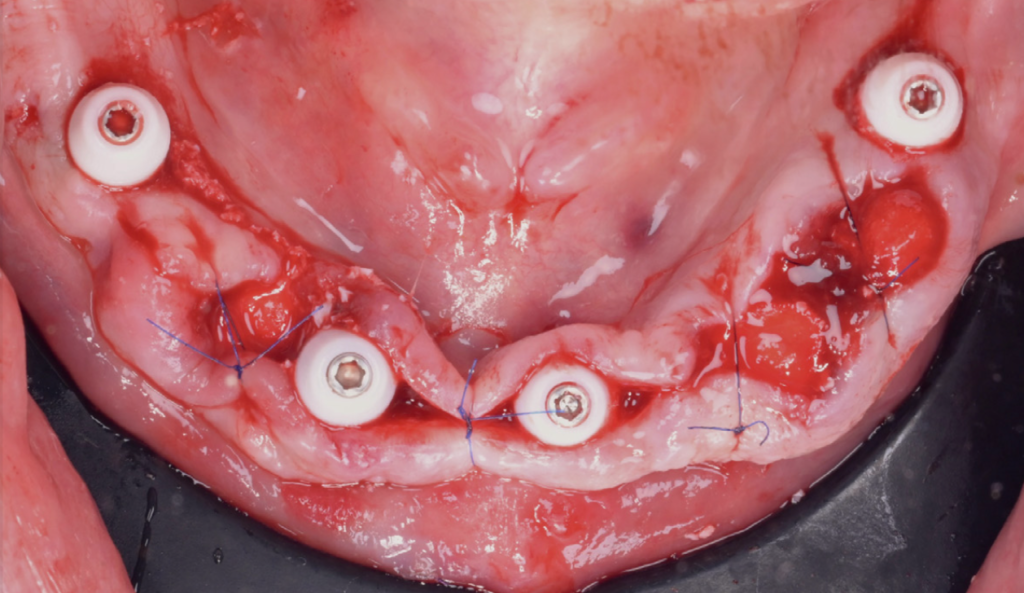

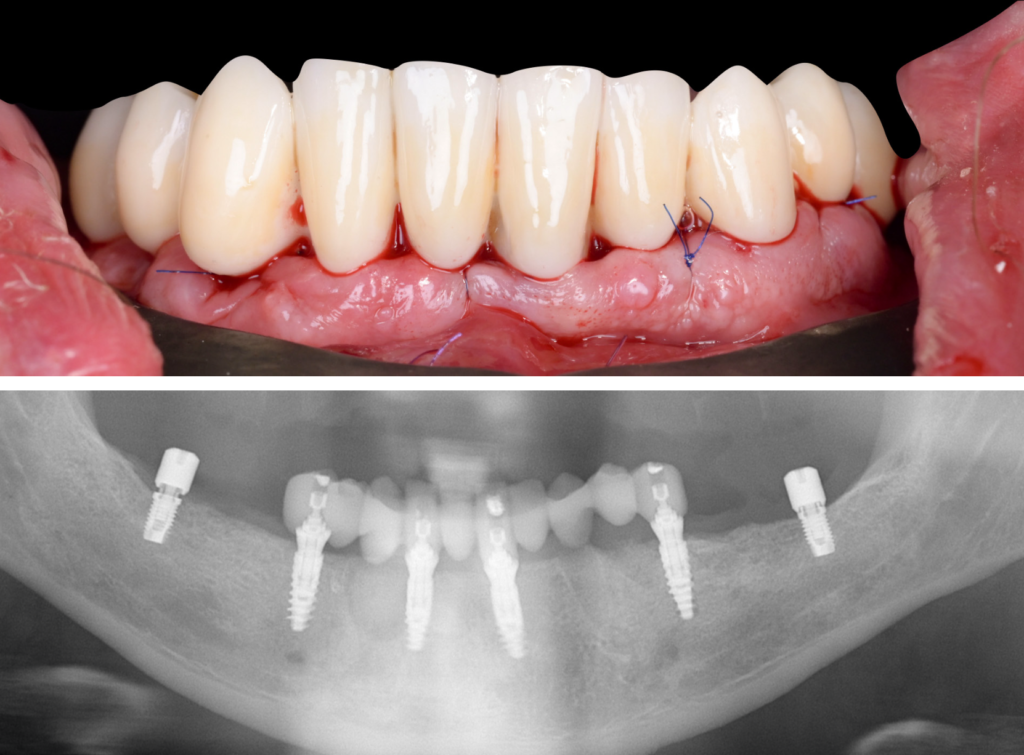

Une fois les implants positionnés, les piliers pour prothèses plurales transvissées (MUA Xeal™️ 3,5 mm) sont mis en place. La partie prothétique peut alors commencer (fig. 12). Dans le cas présent, le temps opératoire pour cette première phase sera inférieur à une heure.

11/ Callibration X-Mark (X-guide)

12/ Mise en place des implants à l’aide du système de navigation (X-guide)

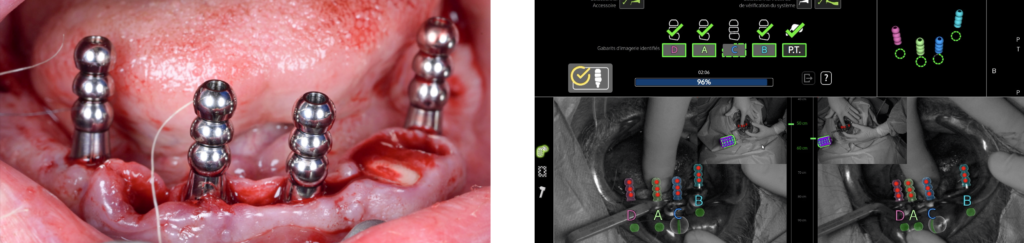

Après avoir mis en place les piliers prothétiques, des transferts d’empreintes numériques spécifiques seront mis en place. Ils seront capturés visuellement par les mêmes caméras que celles de l’outil de navigation implantaire (fig. 13 et 14). Une fois cette capture validée, la chirurgie peut être finalisée avec le comblement des alvéoles dentaires et les sutures (fig. 15). Cette étape aura duré environ quinze minutes pour le patient.

À propos de cet enregistrement numérique, le principe de réflexion lumineuse est utilisé: les caméras vont positionner ces marqueurs visuels (trois points rouges par transfert numérique (fig. 14)) pour enregistrer la position des transferts dans l’espace et entre eux. Il s’agit du principe de photogrammétrie (décrit initialement par Aimé Laussedat en 1851).

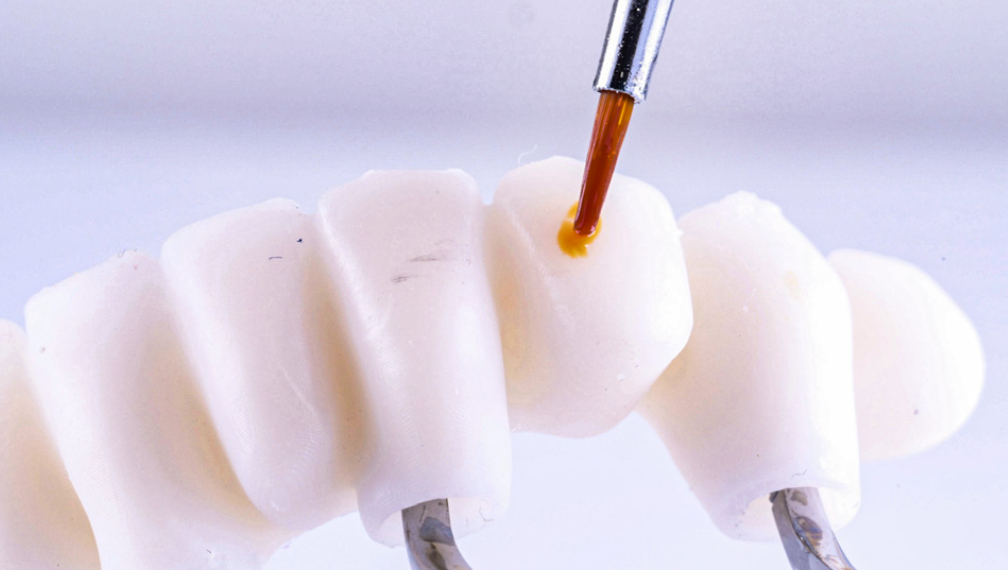

La photogrammétrie est déjà utilisée en dentisterie, notamment en implantologie (cf Icam™️ d’Imetric par exemple). Néanmoins, le dispositif en fin de chirurgie (Fastmap™️) est spécifique dans le cas présent. En effet, les caméras vont certes enregistrer la position des transferts numériques entre eux, mais aussi dans l’espace, en correspondance avec le tracker initial utilisé en chirurgie. Cela a pour conséquence de replacer l’image des transferts numériques dans le fichier initial stl, simplifiant les manipulations au laboratoire de prothèse. En effet, il s’agira dès lors d’appliquer le projet préalablement réalisé sur le fichier reçu et de finaliser le design du bridge au niveau des quatre piliers implantaires (environ 30 minutes pour un technicien aguerri) (fig. 16 et 17). Une fois le bridge finalisé en termes de design, il sera alors imprimé au sein du cabinet (Imprimante Sprintray pro2®, Résine Onyx Though2® Bleach) et maquillé afin d’obtenir la teinte choisie et confirmée avec le patient (fig. 18 et 19) (environ 40 minutes d’impression et 15 minutes de post traitement et maquillage). Le bridge pourra alors être vissé sur les piliers du patient (fig. 20 et 21).

13/ Transferts numériques de photogrammétrie Fastmap (X-guide)

14/ Enregistrement des transferts numériques Fastmap dans le fichier stl initial

15/ Vue occlusive de la fin de la chirurgie

16/ Image des infirmations obtenues par le prothésistes (Exocad). Notons que les transferts numériques Fastmap sont directement substitués par des scanbodies conventionnels (ici Elos accurate).

17/ Finalisation du design du bridge provisoire.

18/ Impression du Bridge provisoire (Sprintray Pro 2)

19/ Maquillage du bridge provisoire (Optiglaze couleur set GC Europe NV)

20/ Bridge provisoire in situ.

21/ Orthopantomogramme de contrôle.

Ce protocole chirurgico-prothétique de navigation permet à la fois la mise en place des implants et l’empreinte tridimensionnelle des implants positionnés. Cette combinaison d’applications permet de réaliser la chirurgie implantaire et l’enregistrement des données rapidement. Le dessin et l’impression du bridge (et son post-traitement) sont également rapides. Le bridge du patient peut donc être mis en place dans un temps minime et de façon confortable puisque l’anesthésie est encore présente. Cet apport technologique de la photogrammétrie, combinée à la navigation implantaire, permet un gain de temps considérable et une fluidité du traitement des données correspondant à l’objectif initial : fiabiliser cette procédure et minimiser le temps opératoire au sens large.

Retour

N’hésitez pas

à nous contacter !