Votre compte a été créé avec succès !

Merci !

0

0 €

0 €

0

0 €

0 €

Total

€

Merci !

Votre compte a été créé avec succès !

Article paru dans Clinic – 2023.

Renaud Noharet – MCU-PH, docteur en chirurgie dentaire, ancien interne en odontologie. Exercice libéral, Lyon.

Une patiente de 82 ans se présente à la consultation pour une réhabilitation globale : le bridge maxillaire est en mobilité 3 et les dents résiduelles mandibulaires entre 2 et 3. Elle ne présente aucune pathologie générale et sa seule doléance est la difficulté de mastication.

Après examen clinique et radiologique, la décision de réalisation d’une prothèse complète maxillaire et d’une réhabilitation fixe mandibulaire par implants est prise en accord avec la patiente.

Figure 2 – Vue intra-buccale du bridge maxillaire (avec d’importantes récessions) et des trois dents mandibulaires résiduelles.

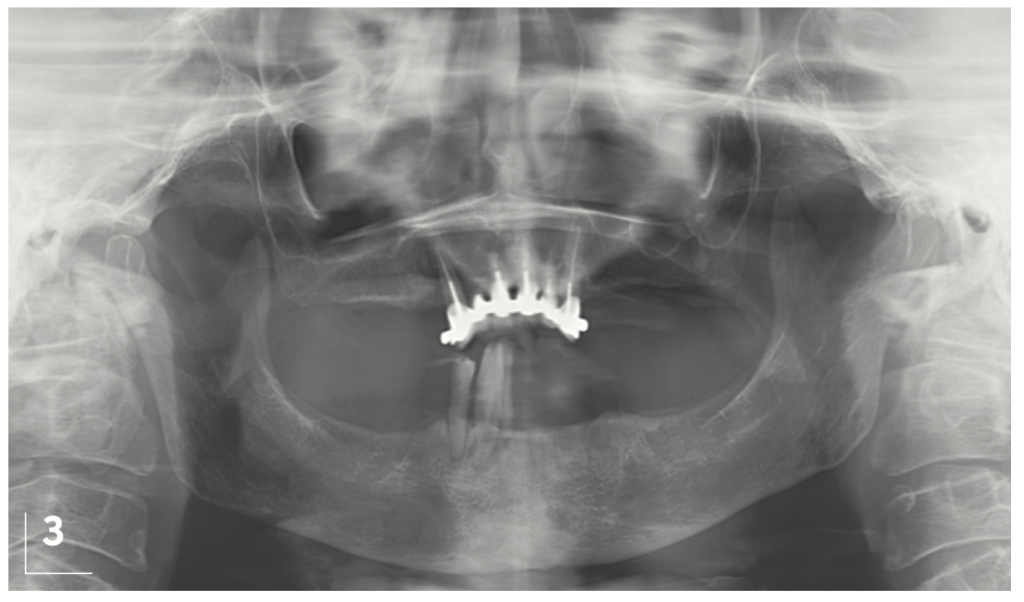

Figure 3 – Orthopantomogramme de la situation clinique.

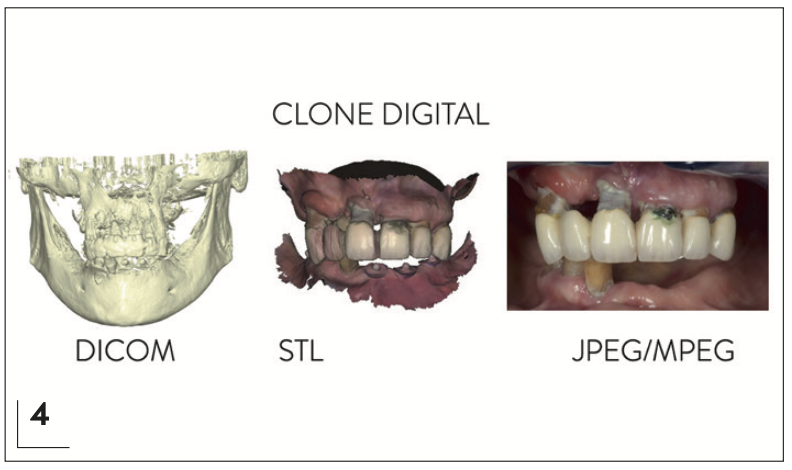

Figure 4 – Combinaison des différents fichiers indispensables pour collecter toutes les données nécessaires au diagnostic, au plan de traitement et à la bonne exécution de celui-ci.

Figure 5 – La combinaison des données Dicom et STL dans le cadre de l’édenté complet ou subtotal est rendu compliquée par le manque de repères fiables et fixes. L’astuce, ici, est de coller des autocollants avec des billes radio-opaques (www.suremark.com). Ces billes seront identifiées tant au niveau de la radiologie par leur opacité que sur l’empreinte optique par leur volume. La combinaison des données est alors facilitée.

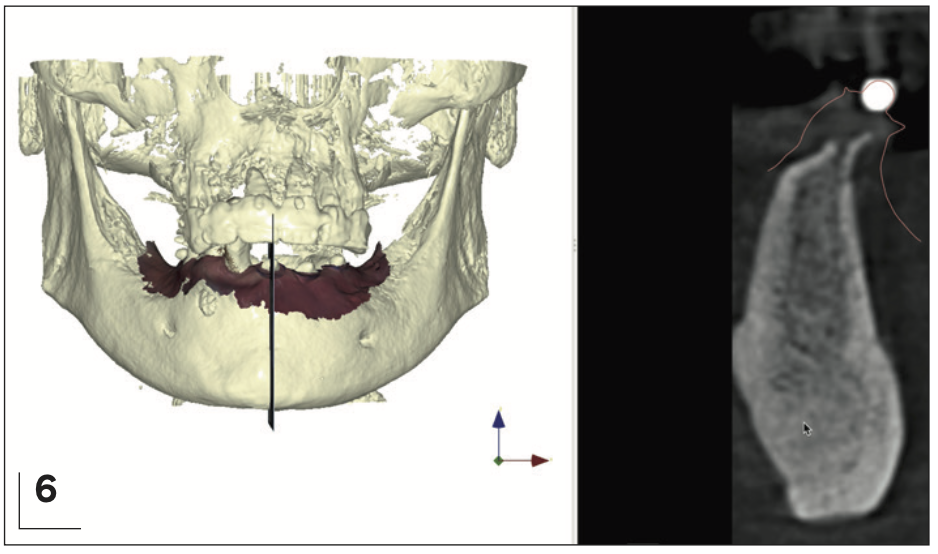

Figure 6 – Planning implantaire (logiciel DTX Implant) : 4 implants ont été planifiés. La vue vestibulo- linguale met en évidence l’intérêt des billes radio-opaques sur les autocollants pour la bonne combinaison des données Dicom et STL.

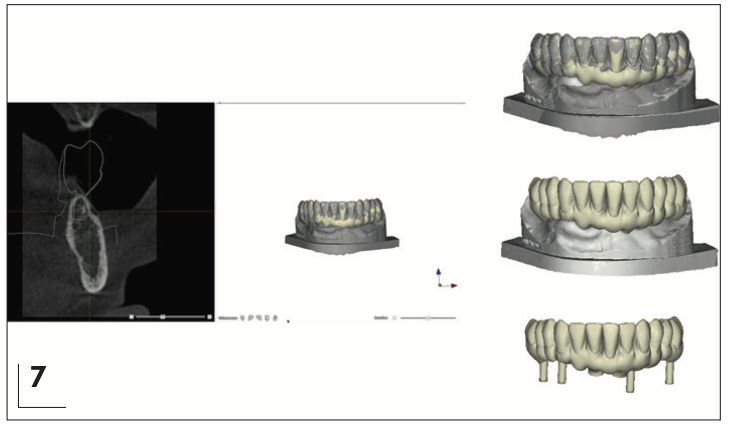

Figure 7 – Le projet prothétique (validé préalablement en bouche) peut être aussi numérisé en fichier STP et, dès lors, il peut être combiné avec le fichier STL de la situation initiale. Cela permet de faire apparaître le projet prothétique sur les données osseuses : la planification est alors plus fonctionnelle et biologique. Dans le même temps, il est possible de transformer ce projet prothétique en bridge provisoire (logiciel DTX Lab) adapté à la planification (perforation du bridge en regard de la position des futurs implants et piliers). Ce bridge comporte également 4 tiges au niveau de l’intrados, dessinées en regard de zones osseuses. Après forage guidé par la navigation, elles permettent de positionner le bridge correctement.

Figure 8 – Le bridge provisoire est usiné en résine PMMA et maquillé avec de la résine composite rose pour simuler la fausse gencive.

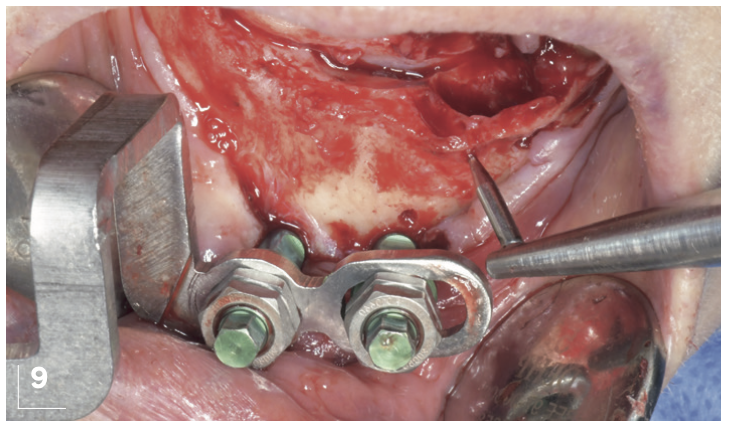

Figure 9 – La chirurgie implantaire naviguée peut alors prendre place. Dans ce cadre spécifique,

le tracker de repérage du patient est fixé à l’os (vis vertes EDX, X-Nav) et la calibration se fait par le repérage de points osseux par une sonde spécifique (protocole X-Mark).

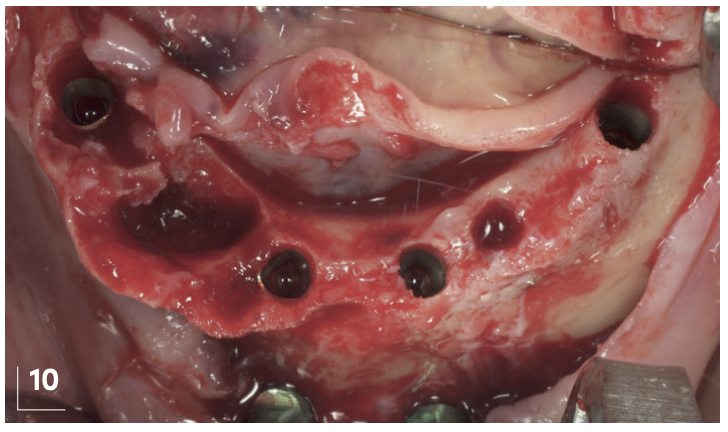

Figure 10 – Vue occlusale des implants posés (N1 Nobel Biocare). Les piliers prothétiques sont mis en place et vissés au couple de serrage préconisé.

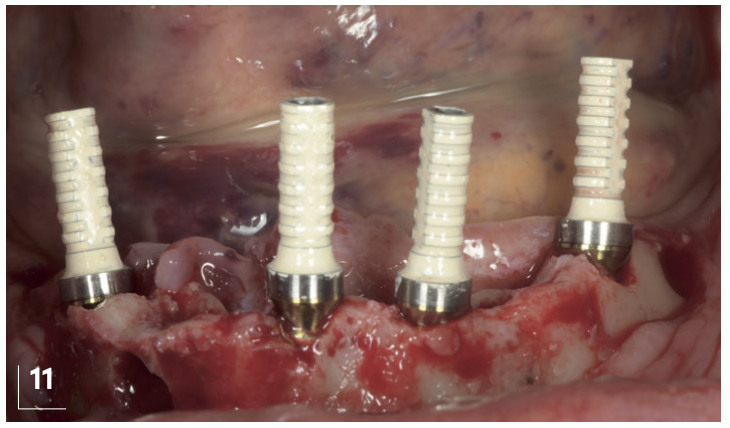

Figure 11 – Les cylindres temporaires en titane sont vissés sur les piliers prothétiques.

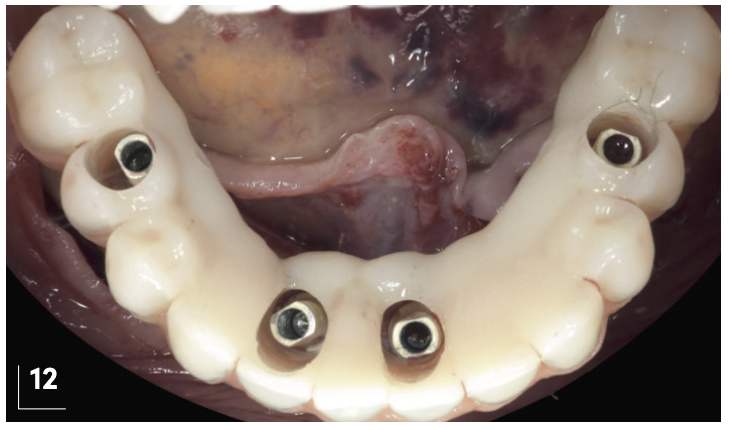

Figure 12 – La prothèse provisoire est présentée en face des cylindres temporaires puis elle est positionnée précisément grâce aux tiges qui seront réceptionnées par les logements intra-osseux réalisés par la navigation (assurant donc leur précision de positionnement). Il est alors possible d’injecter le composite Flow pour joindre les cylindres temporaires et le bridge provisoire.

Figure 13 – Après adjonction et finition du composite injecté par polissage, le bridge provisoire peut être vissé pour toute la durée de la phase d’ostéo-intégration.

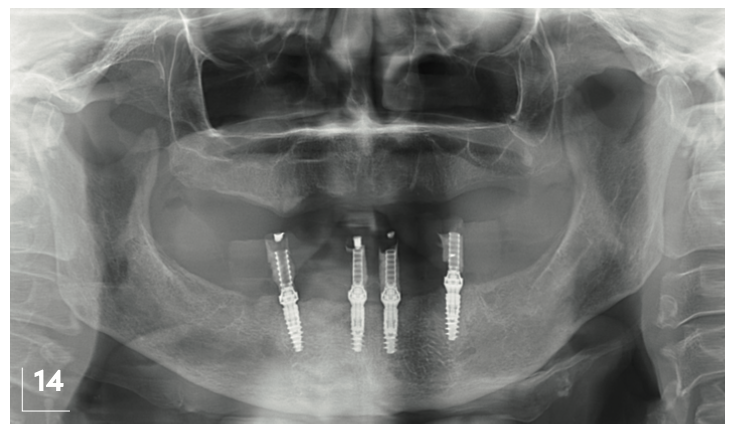

Figure 14 – Contrôle radiologique après mise en place de la prothèse provisoire.

N’hésitez pas

à nous contacter !